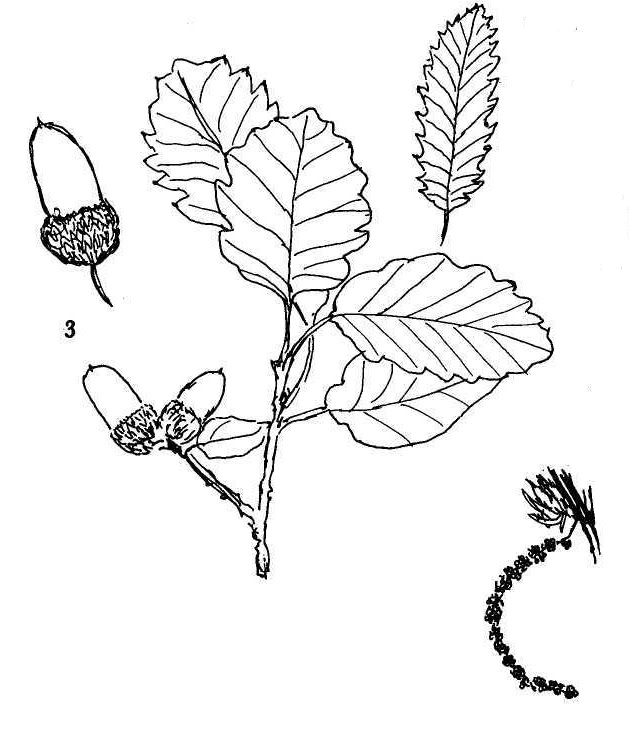

Quercus infectoria Oliv. —• Qu. lusitanica Boiss. et Auct., non Lam. (PI.

CXVII, n. 3). —• 5. Arbre

Quercus infectoria Oliv. —• Qu. lusitanica Boiss. et Auct., non Lam. (PI.

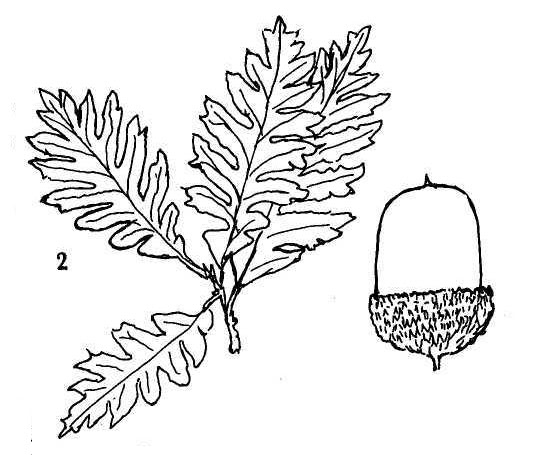

CXVII, n. 3). —• 5. Arbre pouvant atteindre et dépasser 10 m., en général peu

rameux et de port peu majestueux lorsqu'il arrive à un grand âge. Écorce grisâtre,

écailleuse, non subéreuse. Rameaux grisâtres, légèrement ou fortement villeuxtomenteux

à l'état jeune, ainsi que les feuilles, glabres ou très brièvement pubérulents

ensuite. Feuilles restant rarement tomenteuses ou pubescentes, devenant d'ordinaire

vite glabres sur les deux faces, avec au plus quelques poils rares près des nervures,

subcoriaces, semipersistantes, à marges plus ou moins régulièrement ondulées, dentées-

mucronées, régulièrement ou non, ou diversement crénelées, ou encore subentières,

mais sinueuses, parfois enfin tout à fait entières, plus ou moins larges par

rapport à leur longueur et de taille assez variable, mais jamais vraiment lobées.

Pétiole de longueur variable, de 5 mm. à 2 cm. Chatons à involucres tomenteux,

un peu lâches. Chatons courts. Pédoncule fructifère de longueur variable, très

courts ou jusqu'à 2 cm. Glands à cupules grises serrées, plus ou moins longuement

dépassées par le gland, formées d'écaillés apprimées.

Le classement de cette espèce polymorphe a été compris de manières bien différentes.

BOISSIER l'identifiait au Quercus faginea Lam., qu'il appelait le plus souvent, dans ses étiquettes

et ses ouvrages, Qu. lusitanica Lam., d'Espagne, du Portugal, des Baléares et d'Afrique du Nord,

Chêne dont il est voisin, mais qui est aujourd'hui tenu pour spécifiquement distinct, sans que les

caractères qui les séparent soient nettement définis. Il semble que l'arbre occidental soit de plus

grande taille et porte des feuilles plus constamment un peu villeuses. Les deux espèces en tout cas

sont très variables.

Le problème posé depuis lors est celui de l'unité d'espèce entre le Qu. infectoria Oliv., considéré

comme typique en Anatolie, au Caucase, en d'autres régions au nord de notre territoire, et l'ensemble

formé par les variétés boissieri, petiolaris et latifolia, groupé dans la monographie de A. CAMUS SOUS

une sous-espèce boissieri (Reut.) n. comb., tandis que ce même nom est élevé au rang d'espèce collective

par O. SCHWARZ.

Les constatations faites sur le terrain et dans les herbiers conservés à Beyrouth, jointes à une

étude attentive du texte des Diagnoses de BOISSIER et du grand ouvrage de KOTSCHY confirment

assez mal cette interprétation. A titre au moins provisoire, il a paru préférable de maintenir avec

NABELEK, au rang de variétés ces trois formes, sans donner d'une façon un peu arbitraire au taxon

Qu. boissieri une valeur collective, et sans tenir pour acquis que la démarcation entre Vinfectoria

anatolien et l'arbre libano-syrien soit aussi nette et aussi définitive que le supposent ces deux

spécialistes.

La forme typique d'infectoria Oliv. serait, du moins d'après A. CAMUS, définie par rapport à

la ssp. boissieri par deux caractères, l'axe fructifère court ou nul, et les jeunes rameaux glabrescents,

tandis que les feuilles, à bords dentés, ne seraient même pas totalement glabres à l'état avancé.

Et cette race, croissant à Stamboul et en Turquie, voire au Caucase, ne se répandrait pas plus au

sud. Est-ce bien établi? Les exsiccata de branches très jeunes sont rares dans les collections, et

cependant celle du Consul BLANCHE en contient un, récolté en plein Liban, aux Cèdres de Hadeth,

bien typique pour le reste, à tomentum très réduit. D'autre part la feuille adulte du Chêne

libanais ou syrien est, elle aussi, très glabre, à poils très rares, voire introuvables, sur les deux faces.

Uinfectoria authentique est-il décidément tout à fait étranger à notre flore, et l'arbre qui en tient la

place en Syrie et au Liban s'en distingue-t-il ou non par des caractères importants et fixes?

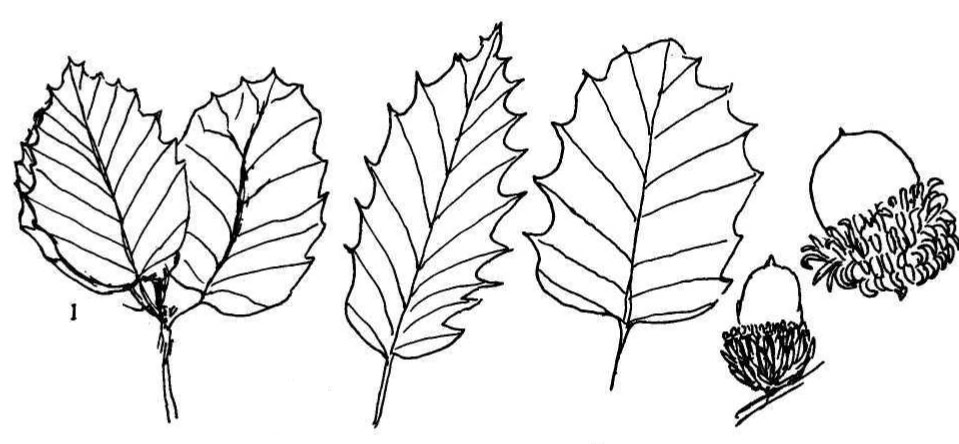

Var. boissieri (Reut.) Nabelek — Qu. boissieri Reut., Qu. lusitanica Lam., var.

boissieri (Reut.) Boiss., dans Flora orientalis, Qu. infectoria Oliv., ssp. boissieri, var.

eu-boisseri A. Camus. — La description originale de REUTER est établie d'après unerécolte faite au Cassius. Les rameaux jeunes y sont dits «striatis puberulis», ce qui

n'invite pas à insister sur la forte villosité de ce type. Les feuilles de cet arbre, de

moyenne taille, seraient plus grandes que la moyenne d'infectoria, à pétioles longs

de 12-15 mm., le limbe mesurant lui-même 2 à 5 pouces de long sur -1 pouce de

large (5 à 7 cm. sur 1-2), et doté de dents fortes et régulières. Les pédoncules

fructifères un peu plus longs que les pétioles portent de 2 à 4 glands.

Incontestablement cette variété à dents régulières, à limbe relativement étroit

atténué aux deux extrémités, est très fréquente dans nos contrées, surtout peut-être

au Liban. Elle passe par des transitions à la suivante et ne constitue pas de peuplements

homogènes distincts.

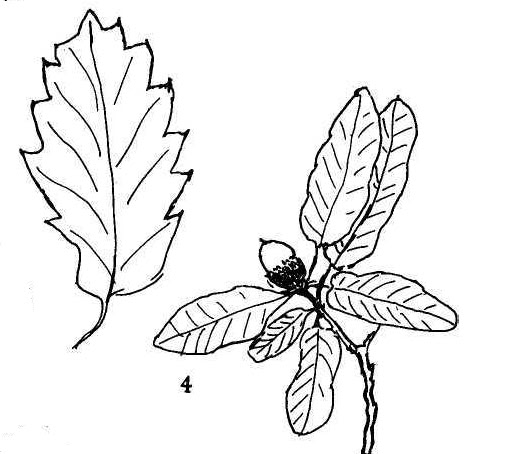

Var. latifolia (Boiss.) Nabelek — Qu. syriaca Ky., Qu. tauricola Ky ?, Qu. infectoria,

ssp. boissieri, var. latifolia (Boiss.) A. Camus. — Sous ce nom BOISSIER fait

entrer des Chênes à feuilles larges, soit dentées plus ou moins régulièrement, soit

crénelées ou subentières («subintegris», non «integerrimis»\). Mêlée à boissieri, cette

variété s'en distingue par ses feuilles non atténuées à la base et au sommet, plus

larges par rapport à leur longueur, par exemple 5 cm. de long sur 3 de large,

ou 10 cm. sur 6. Les marges suivant les arbres ou la place de la feuille sur le même

arbre peuvent être dentées, plus ou moins régulièrement, ou crénelées, ou entières

mais irrégulières et très ondulées, dessinant des angles obtus ou des courbes mal définies.

Il serait fastidieux et sans doute peu utile de cataloguer ou de rechercher sur

le terrain ces variantes, comme d'ailleurs celles du gland, souvent bien plus long

que la cupule. L'axe fructifère n'est pas sensiblement différent dans ces formes de

ce qu'il est chez boissieri.

Ces deux variétés, la seconde risquant parfois de réaliser de très près Yinfectoria

type, paraissent constituer à elles deux tout ce qui doit, au Liban et en Syrie, être

attribué à cette espèce, la seconde en fréquence des Quercus de nos contrées.

Floraison: mars-avril. Boisements ou arbres isolés.

L. Ct. Peu fréquent au-dessous de 200 m. Beyrouth (P), Nahr-el-Kelb (Pb), Nahr Abou'Ali

(Bl), entre Ras Chekka et Hamate (Wall). Mi. Très fréquent. Mansouriyé (Mt), Broummana (Np),

Broummana à Beit Méri (Bnm, sous var. erioclada), Qrayé (Np), Rayfoun (Wall), Baïno (P), Jamhour

(Mt), Bikfaya (Mt). Mm. Mayrouba (P), Cèdres de Barouk (Np), Ehmej, Jab. Qamou'a (Pb),

Cèdres de Hadeth, Bân, Dennié (Bl).. Ve. Boisements de 'Ammiq, en grande quantité, Hazerta (Mt).

A.L. Ouadi-el-Harir,(Hfstr, Mt).

S. Ct. Nahr Snobar (Dlb, très tomenteux), Sud de Lattaquié (Pb). Mi-Mm. Slenfé (Sam,

Dlb, Pb). Sud. Vers Qneitra (Dlb, Pb). A.L. Ouadi-el-Qarn, en avancée extrême (Wall, Mt).

K.D. Bulbul (Pb). NLatt. Chakrourane (Pb).

Aire géogr. — Stamboul, Chypre, Turquie, Caucase, Syrie, Liban, Palestine, TransJordanie.

Il semblerait que BORNMULLER ait créé une var. erioclada à partir de spécimens plus ou moins

nombreux où il avait remarqué la grande villosité au moins fréquente des jeunes rameaux de ce Chêne

au Liban. Il faut probablement en distinguer le fait bien plus rare de rameaux avancés porteurs

de feuilles nettement pubescentes sur les deux faces. Tel est celui figurant à mon herbier de la récolte

de DELBÈS à Nahr Snobar, doté, comme assez souvent le groupe latifolia, de limbes de grande taille.

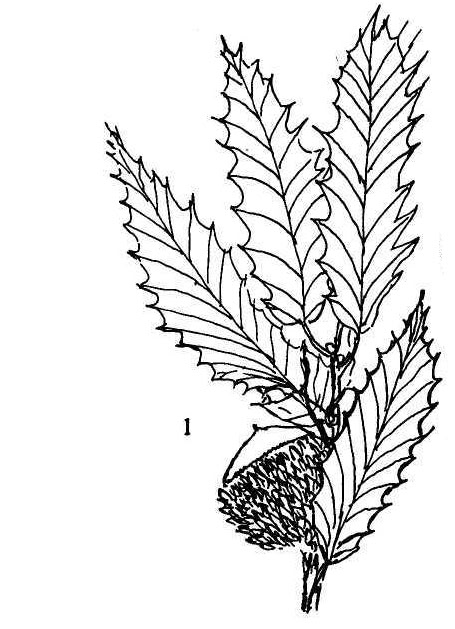

Quercus infectoria Oliv., var. petiolaris (Boiss.) Nabelek — Qu. petiolaris Boiss. et

Reut., Qu. lusitanica Lam., var. petiolaris (Boiss. et Reut.) Boiss., Qu. infectoria, ssp.

boissieri, var. petiolaris A. Camus, Qu. pfaeffingeri Ky. — Ce Chêne est décrit dans la

Diagnose originale comme vraiment arborescent, à feuilles dotées d'un pétiole mesurant

6-8 lignes, soit 12-20 mm., donc relativement long et de limbes tronqués subcordés à la base, tout à fait entiers (integerrimis) ou parfois grossièrement lobésdentés

et de glands sessiles.

Il s'agit d'un arbre croissant en territoire turc, remarqué d'abord en Carie et

en Pamphylie, au nord de notre territoire, où, semble-t-il, on ne l'a pas jusqu'ici

constaté. Sa présence est probable dans PAmanus.

C'est abusivement, sans nul doute, que A. CAMUS, après avoir transformé la

description et présenté cet arbre comme ayant des feuilles « à bords munis de 5-7

paires de dents, rarement entières» lui attribue de banales récoltes de Yinfectoria

libanais, à Rachaya (major Berton), ou 'Aley et Dimane (Gombault) évidemment

à reverser sous boissieri ou latifolia.

Une autre confusion, trop facile à partir de simples spécimens d'herbier, a consisté

à mettre sous petiolaris un autre Chêne à feuilles également entières, dont nous

allons avoir à traiter, Qu. microphylla

CXVII, n. 3). —• 5. Arbre pouvant atteindre et dépasser 10 m., en général peu

rameux et de port peu majestueux lorsqu'il arrive à un grand âge. Écorce grisâtre,

écailleuse, non subéreuse. Rameaux grisâtres, légèrement ou fortement villeuxtomenteux

à l'état jeune, ainsi que les feuilles, glabres ou très brièvement pubérulents

ensuite. Feuilles restant rarement tomenteuses ou pubescentes, devenant d'ordinaire

vite glabres sur les deux faces, avec au plus quelques poils rares près des nervures,

subcoriaces, semipersistantes, à marges plus ou moins régulièrement ondulées, dentées-

mucronées, régulièrement ou non, ou diversement crénelées, ou encore subentières,

mais sinueuses, parfois enfin tout à fait entières, plus ou moins larges par

rapport à leur longueur et de taille assez variable, mais jamais vraiment lobées.

Pétiole de longueur variable, de 5 mm. à 2 cm. Chatons à involucres tomenteux,

un peu lâches. Chatons courts. Pédoncule fructifère de longueur variable, très

courts ou jusqu'à 2 cm. Glands à cupules grises serrées, plus ou moins longuement

dépassées par le gland, formées d'écaillés apprimées.

Le classement de cette espèce polymorphe a été compris de manières bien différentes.

BOISSIER l'identifiait au Quercus faginea Lam., qu'il appelait le plus souvent, dans ses étiquettes

et ses ouvrages, Qu. lusitanica Lam., d'Espagne, du Portugal, des Baléares et d'Afrique du Nord,

Chêne dont il est voisin, mais qui est aujourd'hui tenu pour spécifiquement distinct, sans que les

caractères qui les séparent soient nettement définis. Il semble que l'arbre occidental soit de plus

grande taille et porte des feuilles plus constamment un peu villeuses. Les deux espèces en tout cas

sont très variables.

Le problème posé depuis lors est celui de l'unité d'espèce entre le Qu. infectoria Oliv., considéré

comme typique en Anatolie, au Caucase, en d'autres régions au nord de notre territoire, et l'ensemble

formé par les variétés boissieri, petiolaris et latifolia, groupé dans la monographie de A. CAMUS SOUS

une sous-espèce boissieri (Reut.) n. comb., tandis que ce même nom est élevé au rang d'espèce collective

par O. SCHWARZ.

Les constatations faites sur le terrain et dans les herbiers conservés à Beyrouth, jointes à une

étude attentive du texte des Diagnoses de BOISSIER et du grand ouvrage de KOTSCHY confirment

assez mal cette interprétation. A titre au moins provisoire, il a paru préférable de maintenir avec

NABELEK, au rang de variétés ces trois formes, sans donner d'une façon un peu arbitraire au taxon

Qu. boissieri une valeur collective, et sans tenir pour acquis que la démarcation entre Vinfectoria

anatolien et l'arbre libano-syrien soit aussi nette et aussi définitive que le supposent ces deux

spécialistes.

La forme typique d'infectoria Oliv. serait, du moins d'après A. CAMUS, définie par rapport à

la ssp. boissieri par deux caractères, l'axe fructifère court ou nul, et les jeunes rameaux glabrescents,

tandis que les feuilles, à bords dentés, ne seraient même pas totalement glabres à l'état avancé.

Et cette race, croissant à Stamboul et en Turquie, voire au Caucase, ne se répandrait pas plus au

sud. Est-ce bien établi? Les exsiccata de branches très jeunes sont rares dans les collections, et

cependant celle du Consul BLANCHE en contient un, récolté en plein Liban, aux Cèdres de Hadeth,

bien typique pour le reste, à tomentum très réduit. D'autre part la feuille adulte du Chêne

libanais ou syrien est, elle aussi, très glabre, à poils très rares, voire introuvables, sur les deux faces.

Uinfectoria authentique est-il décidément tout à fait étranger à notre flore, et l'arbre qui en tient la

place en Syrie et au Liban s'en distingue-t-il ou non par des caractères importants et fixes?

Var. boissieri (Reut.) Nabelek — Qu. boissieri Reut., Qu. lusitanica Lam., var.

boissieri (Reut.) Boiss., dans Flora orientalis, Qu. infectoria Oliv., ssp. boissieri, var.

eu-boisseri A. Camus. — La description originale de REUTER est établie d'après unerécolte faite au Cassius. Les rameaux jeunes y sont dits «striatis puberulis», ce qui

n'invite pas à insister sur la forte villosité de ce type. Les feuilles de cet arbre, de

moyenne taille, seraient plus grandes que la moyenne d'infectoria, à pétioles longs

de 12-15 mm., le limbe mesurant lui-même 2 à 5 pouces de long sur -1 pouce de

large (5 à 7 cm. sur 1-2), et doté de dents fortes et régulières. Les pédoncules

fructifères un peu plus longs que les pétioles portent de 2 à 4 glands.

Incontestablement cette variété à dents régulières, à limbe relativement étroit

atténué aux deux extrémités, est très fréquente dans nos contrées, surtout peut-être

au Liban. Elle passe par des transitions à la suivante et ne constitue pas de peuplements

homogènes distincts.

Var. latifolia (Boiss.) Nabelek — Qu. syriaca Ky., Qu. tauricola Ky ?, Qu. infectoria,

ssp. boissieri, var. latifolia (Boiss.) A. Camus. — Sous ce nom BOISSIER fait

entrer des Chênes à feuilles larges, soit dentées plus ou moins régulièrement, soit

crénelées ou subentières («subintegris», non «integerrimis»\). Mêlée à boissieri, cette

variété s'en distingue par ses feuilles non atténuées à la base et au sommet, plus

larges par rapport à leur longueur, par exemple 5 cm. de long sur 3 de large,

ou 10 cm. sur 6. Les marges suivant les arbres ou la place de la feuille sur le même

arbre peuvent être dentées, plus ou moins régulièrement, ou crénelées, ou entières

mais irrégulières et très ondulées, dessinant des angles obtus ou des courbes mal définies.

Il serait fastidieux et sans doute peu utile de cataloguer ou de rechercher sur

le terrain ces variantes, comme d'ailleurs celles du gland, souvent bien plus long

que la cupule. L'axe fructifère n'est pas sensiblement différent dans ces formes de

ce qu'il est chez boissieri.

Ces deux variétés, la seconde risquant parfois de réaliser de très près Yinfectoria

type, paraissent constituer à elles deux tout ce qui doit, au Liban et en Syrie, être

attribué à cette espèce, la seconde en fréquence des Quercus de nos contrées.

Floraison: mars-avril. Boisements ou arbres isolés.

L. Ct. Peu fréquent au-dessous de 200 m. Beyrouth (P), Nahr-el-Kelb (Pb), Nahr Abou'Ali

(Bl), entre Ras Chekka et Hamate (Wall). Mi. Très fréquent. Mansouriyé (Mt), Broummana (Np),

Broummana à Beit Méri (Bnm, sous var. erioclada), Qrayé (Np), Rayfoun (Wall), Baïno (P), Jamhour

(Mt), Bikfaya (Mt). Mm. Mayrouba (P), Cèdres de Barouk (Np), Ehmej, Jab. Qamou'a (Pb),

Cèdres de Hadeth, Bân, Dennié (Bl).. Ve. Boisements de 'Ammiq, en grande quantité, Hazerta (Mt).

A.L. Ouadi-el-Harir,(Hfstr, Mt).

S. Ct. Nahr Snobar (Dlb, très tomenteux), Sud de Lattaquié (Pb). Mi-Mm. Slenfé (Sam,

Dlb, Pb). Sud. Vers Qneitra (Dlb, Pb). A.L. Ouadi-el-Qarn, en avancée extrême (Wall, Mt).

K.D. Bulbul (Pb). NLatt. Chakrourane (Pb).

Aire géogr. — Stamboul, Chypre, Turquie, Caucase, Syrie, Liban, Palestine, TransJordanie.

Il semblerait que BORNMULLER ait créé une var. erioclada à partir de spécimens plus ou moins

nombreux où il avait remarqué la grande villosité au moins fréquente des jeunes rameaux de ce Chêne

au Liban. Il faut probablement en distinguer le fait bien plus rare de rameaux avancés porteurs

de feuilles nettement pubescentes sur les deux faces. Tel est celui figurant à mon herbier de la récolte

de DELBÈS à Nahr Snobar, doté, comme assez souvent le groupe latifolia, de limbes de grande taille.

Quercus infectoria Oliv., var. petiolaris (Boiss.) Nabelek — Qu. petiolaris Boiss. et

Reut., Qu. lusitanica Lam., var. petiolaris (Boiss. et Reut.) Boiss., Qu. infectoria, ssp.

boissieri, var. petiolaris A. Camus, Qu. pfaeffingeri Ky. — Ce Chêne est décrit dans la

Diagnose originale comme vraiment arborescent, à feuilles dotées d'un pétiole mesurant

6-8 lignes, soit 12-20 mm., donc relativement long et de limbes tronqués subcordés à la base, tout à fait entiers (integerrimis) ou parfois grossièrement lobésdentés

et de glands sessiles.

Il s'agit d'un arbre croissant en territoire turc, remarqué d'abord en Carie et

en Pamphylie, au nord de notre territoire, où, semble-t-il, on ne l'a pas jusqu'ici

constaté. Sa présence est probable dans PAmanus.

C'est abusivement, sans nul doute, que A. CAMUS, après avoir transformé la

description et présenté cet arbre comme ayant des feuilles « à bords munis de 5-7

paires de dents, rarement entières» lui attribue de banales récoltes de Yinfectoria

libanais, à Rachaya (major Berton), ou 'Aley et Dimane (Gombault) évidemment

à reverser sous boissieri ou latifolia.

Une autre confusion, trop facile à partir de simples spécimens d'herbier, a consisté

à mettre sous petiolaris un autre Chêne à feuilles également entières, dont nous

allons avoir à traiter, Qu. microphylla